カーボンゼロへの道

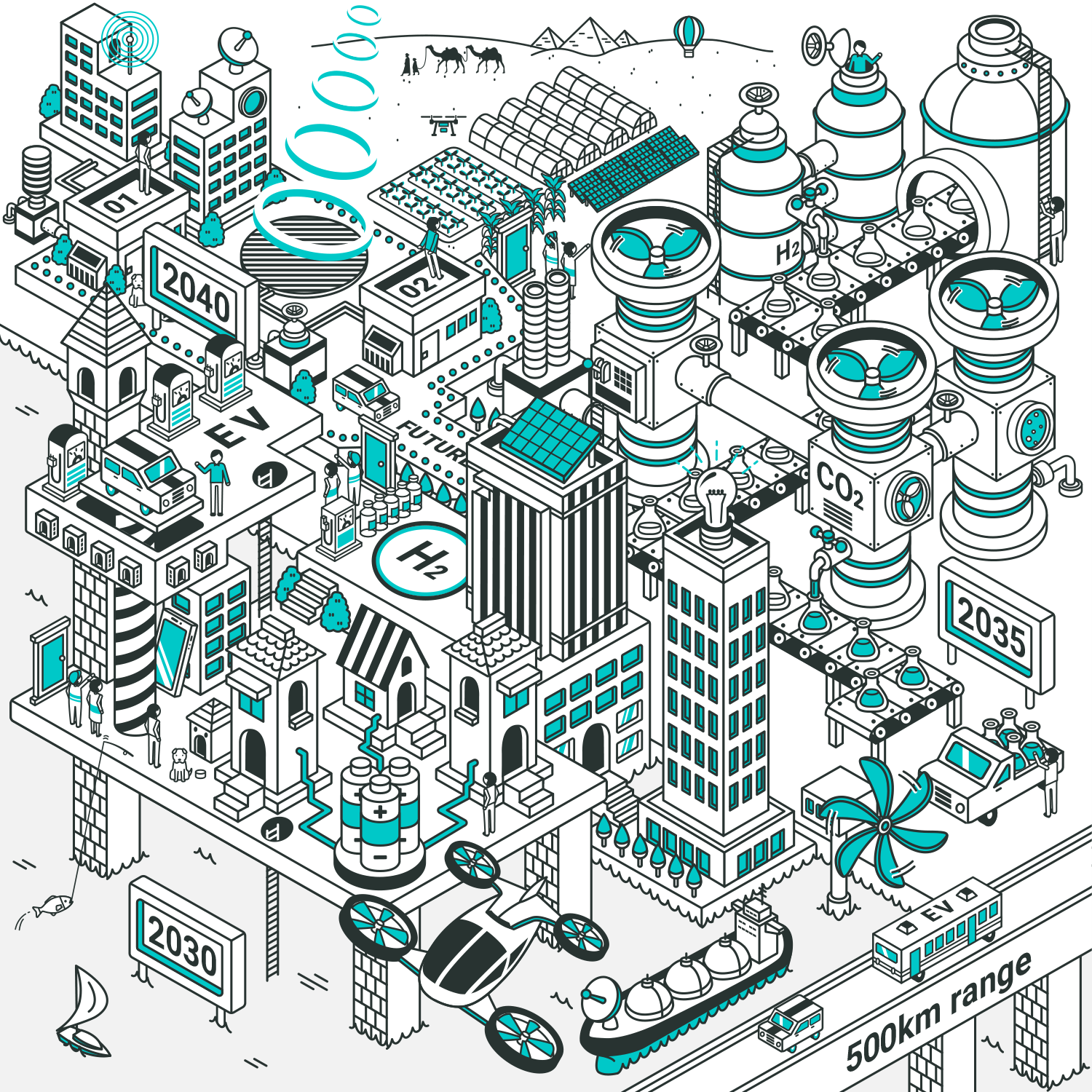

2050年の街、描けるか

地球温暖化を食い止めるには、産業革命前からの気温上昇を1.5度以内にすることが大前提となった。2021年の第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)で2度以内に抑える従来目標では不十分との認識で一致。日本を含むほとんどの先進国は温暖化ガスの排出量を50年に実質ゼロにする目標を掲げる。実現にはどんな技術が必要か、それはいつ実現しそうかを探る。カーボンゼロの街は描けるのか。

温暖化ガスの量は50年間で2倍。

人類が出す量は地球が吸収できる分をはるかに超えている

大気中に蓄積される温暖化ガスの量は、50年間で2倍以上に増えた。その大半はCO2で、日本では温暖化ガスの9割をCO2が占める。メタン、一酸化二窒素、フロンガスも、気温上昇の原因になる温暖化ガスに含まれる。

人間の活動に伴う温暖化ガス排出量

自然の温暖化ガス吸収量

大気中の温暖化ガスの増加量

単位:億トン(CO2換算)

スクロール

温暖化ガスは産業革命以降に急増。

1970年代から新興国でも化石燃料の使用が広がった

地球にかつてない量のCO2があふれ出したのは産業革命後だ。1970年代以降は、先進国だけではなく新興国でも石油や石炭など化石燃料の使用が大幅に増えた。土地利用の変化も温暖化の行方に深く関わる。森林の伐採や農地の整備でCO2の吸収や排出の実態が変わる。

陸や海の植物が吸収したり、海水に溶け込んだり、自然の吸収量は増えているが...

地球にはもともとCO2を吸収する作用がある。大気中のCO2が増えると、植物や海洋が吸収する量もそれなりに増える。気温が上がると森林や海藻、植物プランクトンの光合成の働きが高まることなどが理由だ。

排出量の半分程度は吸収されずに大気中に温暖化ガスとして残る

問題は、地球が吸収できる量を上回る温暖化ガスが吐き出されていることだ。大気中に残る温暖化ガスが増え続けるトレンドが変わる兆しは見えない。

温暖化ガスの排出・吸収データは、観測方法や統計の取り方によってばらつきが出る。温暖化対策の大きな課題は、正確に測る世界共通の手段がないことだ。温暖化ガスの排出や吸収の実態がわからなければ、対策の効果を検証できない。

中国と米国が2大排出国。

削減に向けた交渉は米中欧が中心になる

国別の排出量を見ると、中国と米国を合わせて全世界の4割以上を占める。1人当たりの排出量では、米国が最も多い。削減に向けた国際社会の交渉は、米中と欧州連合(EU)、新興国が中心になる。日本は中国や米国の4分の1以下だが、世界で5番目に多い。

国別では中国、米国、インドが多い

部門別では発電所や運輸、工場が上位を占める

最大のCO2の排出源である「発電・熱供給」を、太陽光や風力などの再生可能エネルギーに置き換えることが、CO2削減に大きな効果を発揮する。工場など産業、運輸や移動の動力も化石燃料から電力に変わっていく。住居やオフィスビルなど建築物は省エネ化が進む。

気温上昇を一定に抑えるには、排出量が吸収量と同じになる「実質ゼロ」まで減らす必要がある

日本やEUは「2050年 実質ゼロ」を掲げる。しかし、温暖化ガスの排出が増え続けてきた歴史をみると、今後30年で「ゼロ」まで減らすことは、実現不可能にも見える高いハードルだ。

30年でCO2をどこまで減らせるか

単位:億トン

気候変動を止めるには、温暖化ガスの排出そのものを減らす努力がいる。経済成長と脱炭素を両立するクリーンな技術が必要になる。生活や移動手段といったライフスタイルを見直さなければ、人間のCO2排出を自然界による吸収で相殺することはできない。

2050年の脱炭素へ工程表。

政府は再生エネの比率を50~60%にする目安を掲げた

政府は2020年12月に「グリーン成長戦略」をまとめた。50年に温暖化ガス排出量の実質ゼロをめざす。電力供給を天然ガスや石炭など火力発電に頼っている現状から、CO2を排出しない再生可能エネルギーを中心とする構造に転換するというものだ。

2018年実績 日本の発電量の割合

2050年目安 日本の発電量の割合

全発電量の50~60%を、太陽光や風力、地熱、水力など再生可能エネルギーでまかなう。火力発電は、排出するCO2を分離・回収するようにして使い続ける。10%程度は水素・アンモニア発電とする。

ゼロを実現するには、今ある技術だけでは不可能だ。

3段階で道筋を探ってみる

2050年に「カーボンゼロ」を実現するには、多くの新技術が必要だ。

温暖化ガス排出量や気候の「観測」、CO2を出さない「エネルギー」。「家庭」や「交通」「産業」は、クリーンなエネルギーを効率的に使わなければならない。やむなく排出する温暖化ガスは「回収」する。2050年までの30年間で、6つの技術を3段階で実用化していく戦略が重要になる。

主な技術候補と実用化の見通し

2021

2026

-

観測

高性能レーダーでゲリラ豪雨・線状降水帯を詳細にとらえる

2027

-

家庭

冷凍せずに生鮮食品の鮮度と品質を保つ

-

交通

1人用のコンパクトな電動乗り物で20km程度走行できる

2030

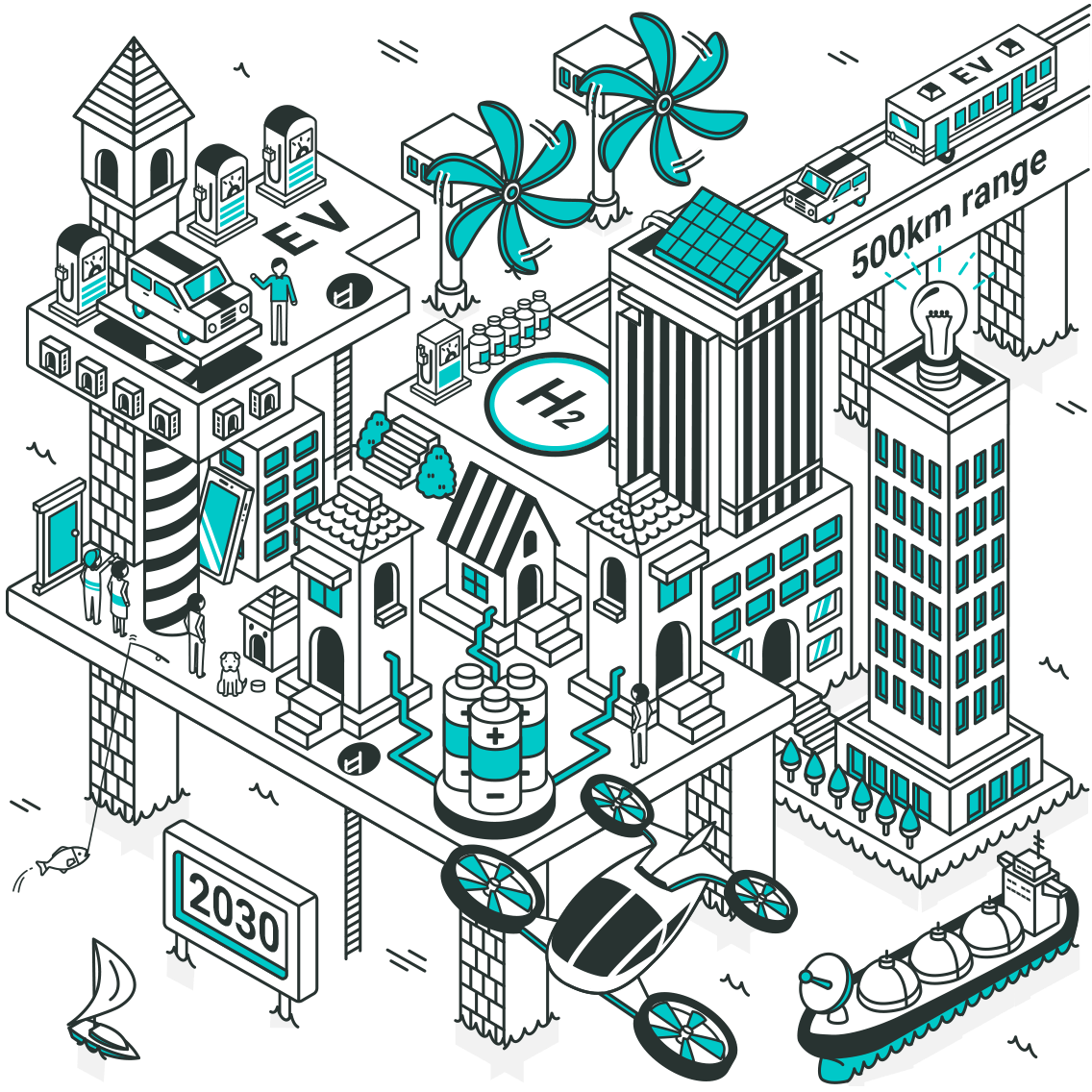

Step1

いまある技術をフル活用

再生エネや省エネの手法を増やす

2030年代前半は既に手にした技術を使い尽くす時期だ。太陽光や風力など再生可能エネルギーの活用機会を増やし、自動車など移動・輸送は電動化を進める。社会の電化によって電力需要は大きく増えるので、省エネルギーを徹底して社会全体のエネルギー効率を上げる取り組みが大切だ。

「電化社会」に転換するには

インフラづくりを早く始める必要がある

化石燃料が前提の今の社会をつくり変えるには、コストと時間がかかる。電気自動車の充電ステーション整備や、天候次第で発電量が変わる再生エネを蓄える仕組みづくりなどに早めに取りかかる必要がある。

-

観測

各国の二酸化炭素排出量を評価するシステム

-

観測

気象と災害リスクを地域別、時間別に細かく予測する

-

家庭

人工知能(AI)などを用いて暑さを監視・警報する

-

家庭

3Dプリンターで人工肉などから食品を自在につくる

-

交通

交差点や駐車場で非接触で充電したり、水素を安全に供給したりできる

2031

-

回収

化石燃料の発電で発生するCO2を回収する

-

家庭

コミュニティー内や個人間で電力を取引する

-

家庭

鉄筋コンクリートに代わる中高層の木造建築物の設計

-

交通

走行中でも電気自動車を充電できる

-

交通

商船が無人で航行できる

-

エネルギー

中低温の地熱でも利用できる技術(5メガワット級)

-

エネルギー

太陽光や風力発電の余剰電力で水素を製造する

2032

-

家庭

新規建築の30%以上をゼロエネルギー仕様にする

-

交通

交換が不要で低コストの電気自動車用の蓄電池

-

エネルギー

50メガワット級の浮体式の洋上風力発電

-

エネルギー

太陽熱を使って水素を製造する

-

エネルギー

1回の充電で500キロメートルの走行が可能な電気自動車用蓄電池

2033

-

産業

高温高圧が必要なハーバー・ボッシュ法に代わるアンモニア製造法

-

産業

電力や動力に使う高効率な省エネ半導体

-

産業

環境負荷の少ない精錬技術

-

交通

都市部で空飛ぶ車が人を運ぶ

-

エネルギー

系統連系を安定させる低コストのメガワット級蓄電池

-

エネルギー

水素を使う大型ガスタービン発電

-

エネルギー

燃料電池の貴金属の使用量を10分の1以下にする

2034

-

産業

安定供給が可能な長期の水素貯蔵技術

-

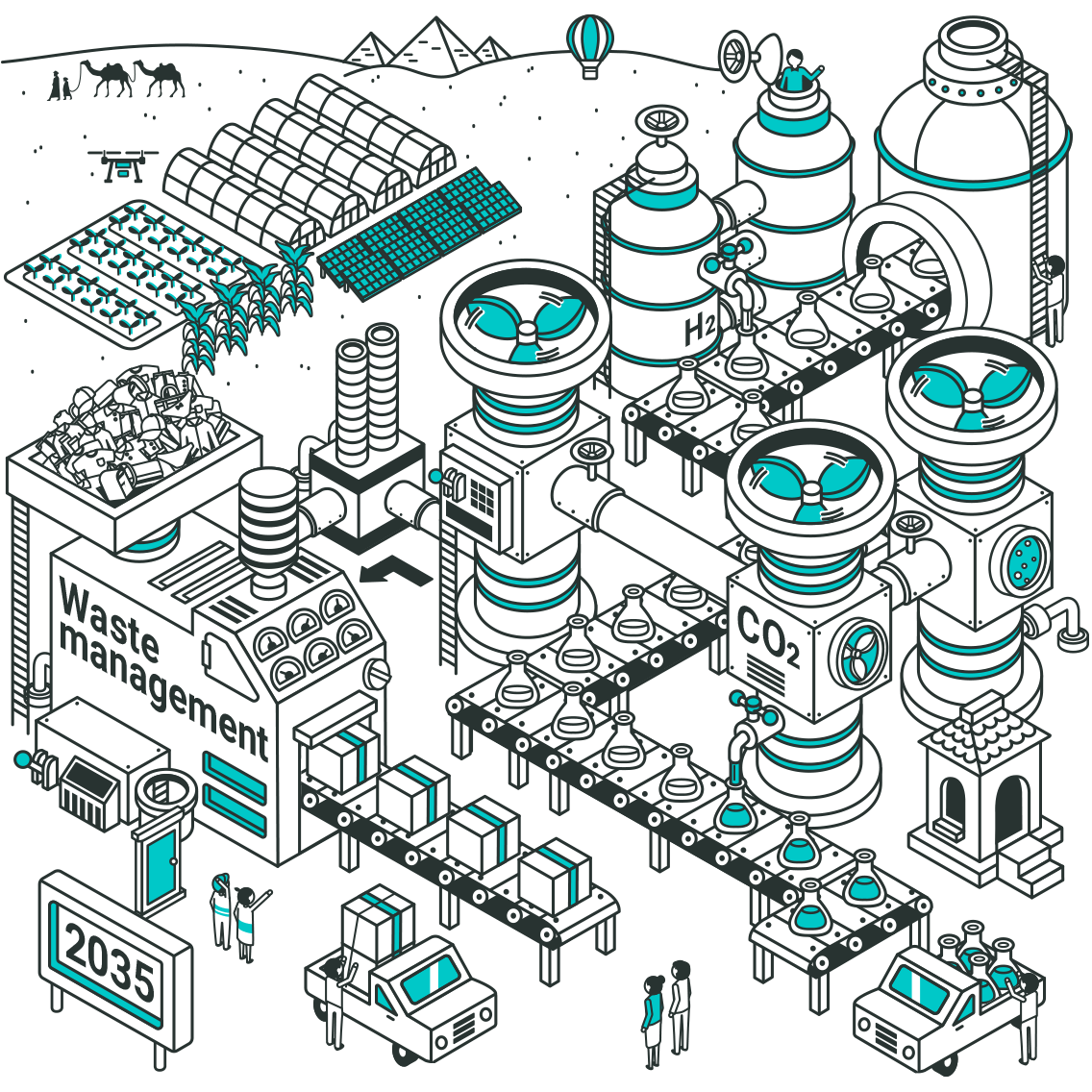

回収

バイオ技術で開発した作物を砂漠でも収穫できるようになる

-

回収

CO2や廃棄物を再利用して材料をつくる

-

エネルギー

波や潮流、海水の温度差を使って発電する(10メガワット級以上)

-

エネルギー

アンモニアを使うエネルギーシステム

-

エネルギー

高層の風を使って発電する

2035

Step2

技術の潜在力を伸ばす

CO2をたくさん吸収する植物を育てる

バイオテクノロジーや化学合成、再生エネなど技術の潜在力を伸ばす。やむを得ず排出したCO2を大気中から隔離し、再利用する技術への挑戦が始まる。バイオテクノロジーで光合成の能力を飛躍的に高めた植物が生まれる。大気中から大量のCO2を吸収し、植物の体にため込む。大気中から分離したCO2をもとに燃料や化学原料を製造する技術も現れる。火力発電所では、CO2を外に出さない設備の併設が当たり前になる。

開発手法にも革命が必要だ

AIなどコンピューター能力を活用する

新技術の実用化は気の遠くなるような時間がかかる。太陽電池の場合、発明から石炭火力の発電コストを下回るまでに70年近くかかった。普及までの期間をいかに短縮できるかが「50年ゼロ」の目標達成を左右する。鍵を握るのが、コンピューターの進歩がもたらす計算力だ。人工知能(AI)やシミュレーション(模擬実験)を使い、人知を超えた発明につなげる戦略が欠かせない。

-

産業

燃料電池車に使う水素を大量にためる材料

-

回収

光合成の能力を飛躍的に高めた植物でCO2を大量に固定する

2036

-

産業

膜を使ってCO2を出さずに石炭から水素を製造する

-

観測

世界の平均気温上昇を高精度で推定する

-

エネルギー

光から電気をつくる変換効率が50%を超える太陽電池

2037

-

産業

超電導を使って電力を貯蔵する

2039

-

産業

人工光合成でCO2から燃料や化学原料を20%以上の効率でつくる

-

回収

大気中のCO2と再生可能エネルギーで作った水素から燃料を製造する

-

交通

化石燃料を使わない航空機

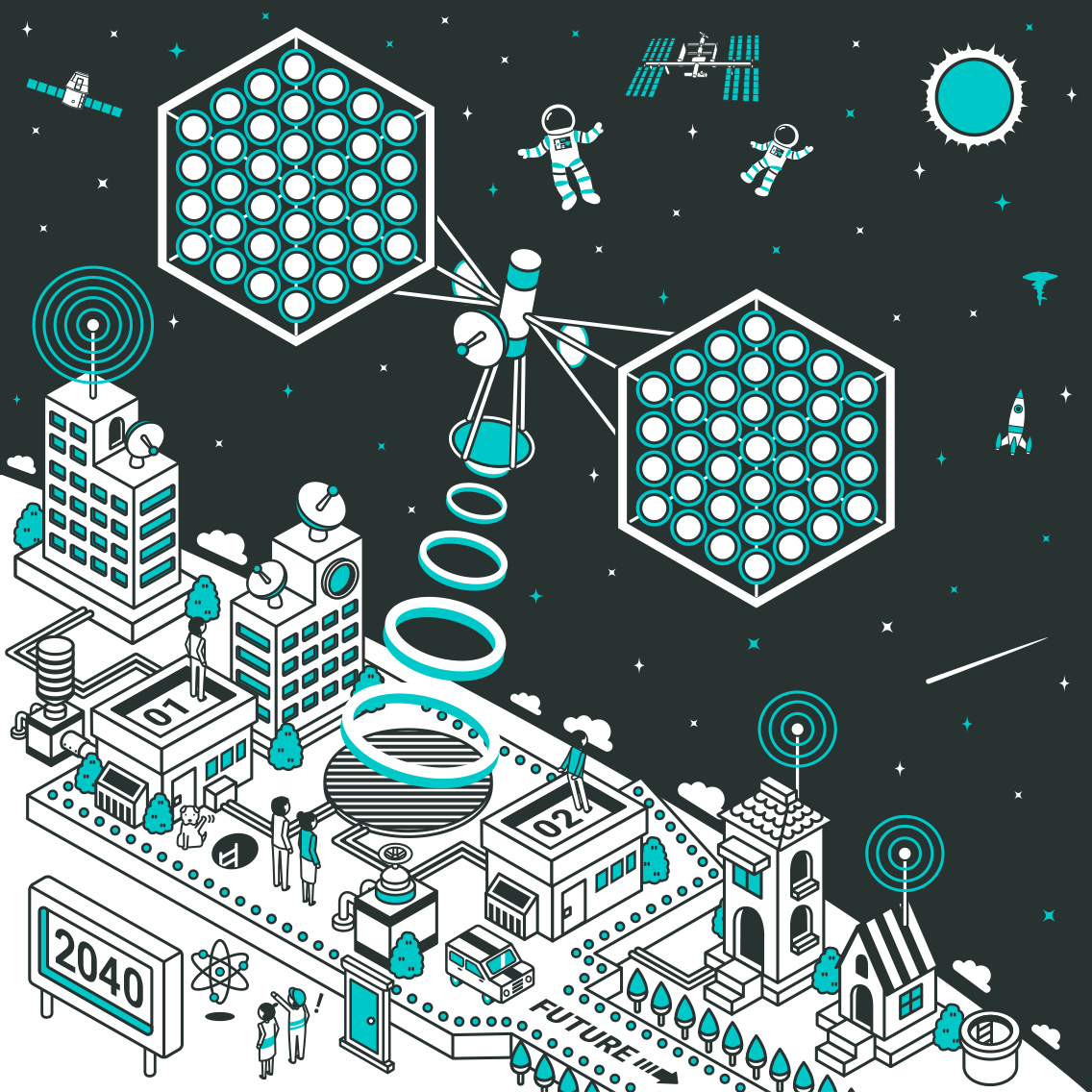

2040

Step3

未踏の革新的技術に挑む

宇宙発電や核融合を実現する

「50年ゼロ」達成のハードルは高く、新しい技術の可能性にかける必要も出てくる。再生可能エネルギーが広く普及しても、新たなエネルギーを人類は渇望し続けるだろう。宇宙から電力を送る「宇宙太陽光発電」や、太陽の反応を地上で再現する「核融合発電」の実現が目標になる。

夢の技術を実用化するには

基礎研究の国際協力などが必要だ

空想科学(SF)小説に出てくるような技術だからといって、最初から実現しないと決めつけるわけにはいかない。長期にわたる基礎研究が必要で、息の長い支援が求められる。多くの技術は、一国の資金や技術力ではまかなえないだろう。基幹技術は国際協調で育て、応用段階で各国の競争に委ねるのも一案だ。

2045

-

エネルギー

プラントの寿命が80年で立地条件を選ばない次世代軽水炉

2046

-

エネルギー

事故時の安全性を高めた小型原子炉

2048

-

エネルギー

宇宙空間で太陽光発電した電気を地上に送る

2051

-

エネルギー

太陽の反応を地上で再現する核融合発電

文部科学省科学技術・学術政策研究所の資料をもとに作成

技術革新はイノベーションの連鎖を起こし、社会を大きく変える。蒸気機関の発明は人類に動力をもたらし、工業化社会の扉を開いた。内燃機関の誕生は車や飛行機を通じて人類の行動範囲を広げ、コミュニケーション革命がデジタル社会の端緒となった。むろん技術があるだけではイノベーションは生まれない。より良い社会でありたいと願う人々の思いが変革につながってきた。

地球温暖化の脅威が変えるのは、気候だけではない。異常気象は国や企業、個人のこれまでの価値観を揺るがし、今では「温暖化防止に役立つか」が生き方の基準となった。数世紀後に振り返ったとき、今の時代が人類にとって歴史の転換期となっているのは明らかだ。かつてない技術革新にどう挑むのか。一人ひとりが意思を示し、自分たちなりの行動を起こしてこそ未来は開く。