ロボット進化論

NOW LOADING

かつてはアニメやSF世界の住人だったロボット。気がつけば、身の回りで見かける機会が増えてきた。メカトロニクスと人工知能(AI)の目覚ましい進歩によって能力が向上したロボットと人間が共存する社会とはどういう姿なのか。進化の歴史を振り返る年表と話題の「テスラボット」の3Dモデル、14人の専門家へのインタビューから共生の道を探る。「テクノ新世」第2部でも、ヒト型ロボット「ヒューマノイド」の今に迫る。

「推しロボット」投票、国内ロボットキャラ部門1位は「ドラえもん」でした(他部門・詳細は末尾に)

01SFから日常へ

ロボットが主人公のアニメがTVに登場し始めた1960年代から現在までの進化の歴史を年表にまとめた。SF映画などでもおなじみのキャラクターや、日常のさまざまな場面で活躍し始めているリアルなロボットたちを抜粋してご紹介する。※クイズやトリビアもあります。

日本

欧米

1960s

TV普及、ロボットアニメが一大ブーム

人間の指示を受けて動いたり、自らの意志や人間らしい感情を持ったりするロボットヒーローが登場し、TVを通じてお茶の間を魅了した。人々はアニメのロボットを通じて科学技術の進歩に期待を膨らませた。黎明(れいめい)期に誕生したキャラクターは、ロボット開発に携わる技術者らを今でも刺激し続けている。

欧米アニメのロボット「人に尽くす存在」

米国でもアニメやコミックにロボットが登場し始めた。ロボットの語源はチェコ語で奴隷労働を意味する「ロボタ」。そのため欧米では、人間に尽くす存在や、兵器としてのロボットが描かれた。米国では世界初の産業用ロボット会社が生まれた。ロボットを人間のツールとみなす考えは、現代にも通じている。

1962年放映開始

ロージー

北米アニメ「宇宙家族ジェットソン」に登場する、未来のある家庭にやってきた型落ちモデルのメイドロボット。日本での放映開始は1963年

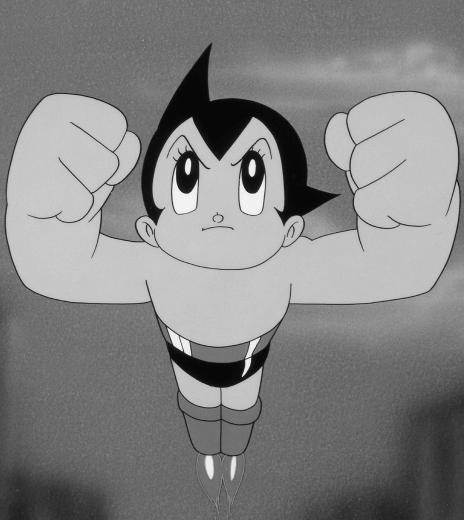

1963年放映開始

鉄腕アトム

漫画雑誌の連載開始は1952年。10万馬力を持つ少年ロボットのスーパーヒーロー。アニメブームのきっかけに

1963年

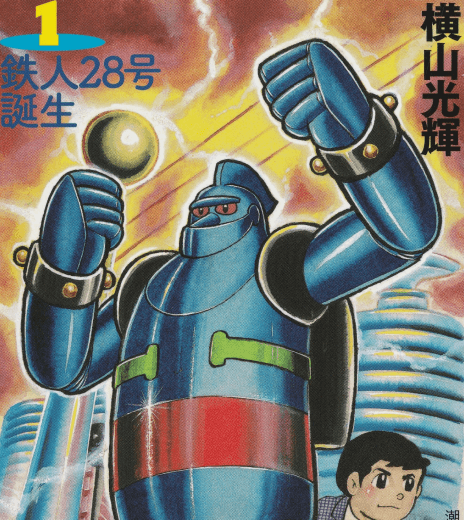

放映開始

鉄人28号

連載開始は1956年。リモコンで動く巨大ロボット。操縦次第で正義にも悪にもなる

1963年

アイアンマン

最新鋭のロボットアーマーを着た億万長者のヒーロー。原作はマーベル社のアメリカン・コミック。画像は2010年公開の映画「アイアンマン2」

1970s

ロボットアニメ、ジャンル多彩に

大阪万博で幕を開けた70年代には、公害問題や政治闘争といった社会のゆがみも露呈した。ロボットは巨大化して乗り物になったり、友達として人間の生活に溶け込んだりと多様化した。ロボットは人間と一体となって戦う分身であり、時には愛嬌(あいきょう)のある姿で人間と心を通わせる存在でもあった。

産業ロボット普及、映画の描写は「仲間」

産業用ロボットの低価格化が進み、自動車工場などの製造業でロボットの実用化が進んだ。オイルショックによる物価上昇で、人件費を下げるために導入が進んだ面もある。一方で映画では、人間の友人や仲間としてのロボットも現れるようになった。

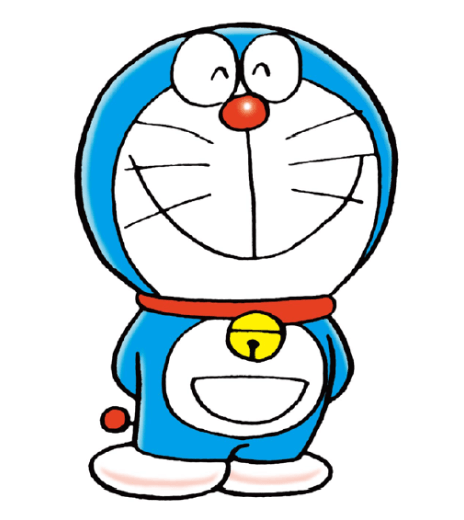

1970年連載開始

ドラえもん

未来から来たネコ型ロボット。四次元ポケットで不思議な道具を取り出せる。TVアニメも現在放映中

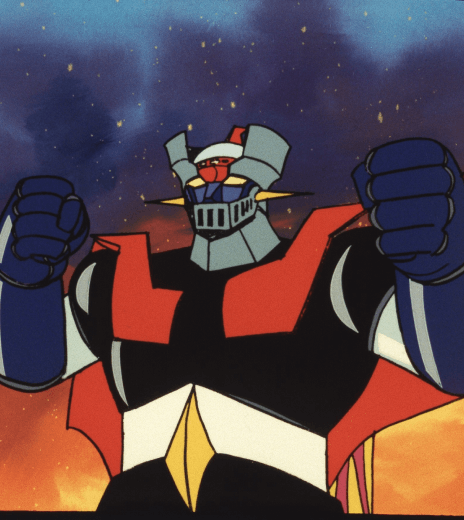

1972年放映開始

マジンガーZ

連載開始も1972年。人が乗って操縦する先駆け的存在のスーパーロボット

1973年

WABOT-1 (ワボット1号)

世界初のヒューマノイド。人間と簡単な会話を行い、「人工の目」で対象物を認識。方向と距離を測定し、二足歩行によって移動し、触覚を有する両手で対象物の把持や操作が行えた。人間にたとえると1歳半程度の幼児の能力に匹敵

1974年 放映開始

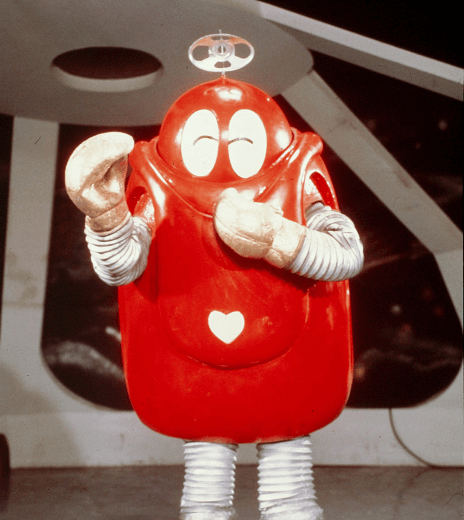

ロボコン

失敗だらけでも「ロボ根性」で頑張るお手伝いロボット

1977年公開

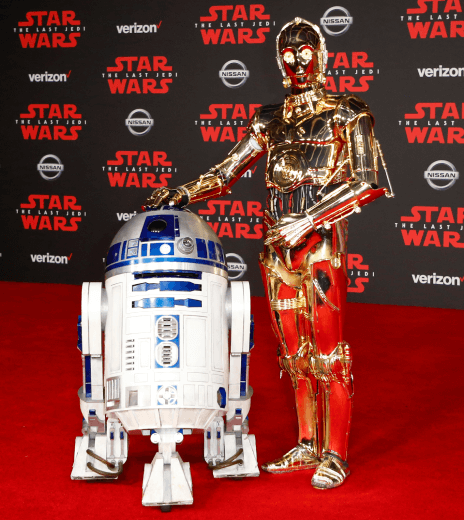

R2-D2&C-3PO

映画「スター・ウォーズ」シリーズに登場する、機械化された心を持つ、ロボットの名コンビ。写真は2017年のワールドプレミアでのR2-D2㊧とC-3PO

1979年 放映開始

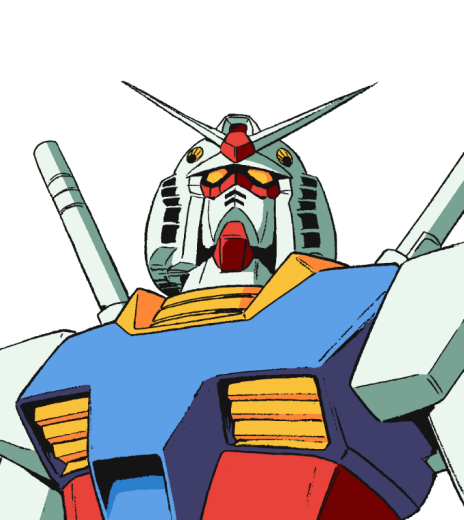

ガンダム

主人公の少年アムロ・レイが乗り込む、モビルスーツと呼ばれる戦闘ロボット

1980s

ロボットアニメ、リアリティーを追求

戦争や人類、宇宙など、ロボットアニメをめぐるテーマは現実社会を連想させる複雑な設定が増えていった。ロボットは戦争の兵器としても描かれ、リアリティーを追求したロボットが多く誕生した。現実の社会でも、日本が世界のヒューマノイド研究を先導する基礎を築いた。

科学技術への嫌悪、作品にも影響

米国ではテクノフォビア(科学技術への嫌悪)が広がり、ハリウッド映画のロボットは感情がない殺人マシンのように描写された。資本主義の発展で、機械化された社会のなかで人間らしさを追い求めるといった風刺的な設定が目立つ。東西冷戦で、科学技術の高さを兵器によって示そうとした社会的背景もあるようだ。

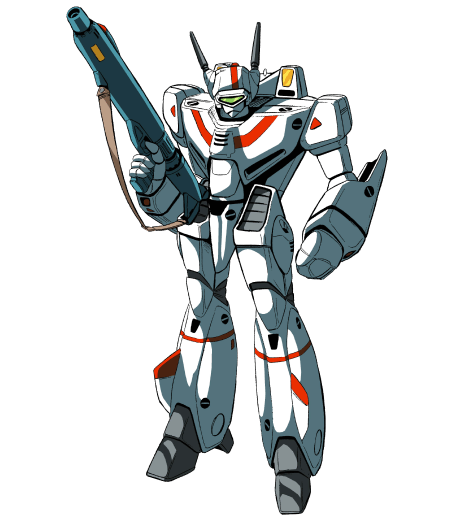

1982年

バルキリー

1982年に放映が始まった「超時空要塞マクロス」に登場する可変戦闘機。画像は「VF-1Jバルキリー」のバトロイド(ヒト型ロボット)形態

1982年放映開始

ザブングル

地上が舞台の西部劇風ロボットアニメ。登場メカはガソリンで動く、重機のような存在

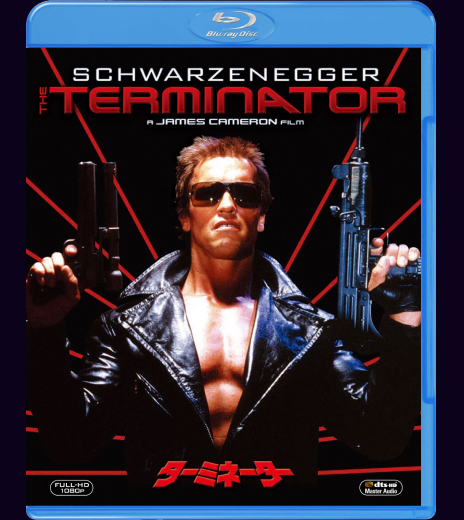

1984年公開

ターミネーター

映画史上最も恐ろしいロボットスター。アーノルド・シュワルツェネッガーが演じたT-800などが代表的

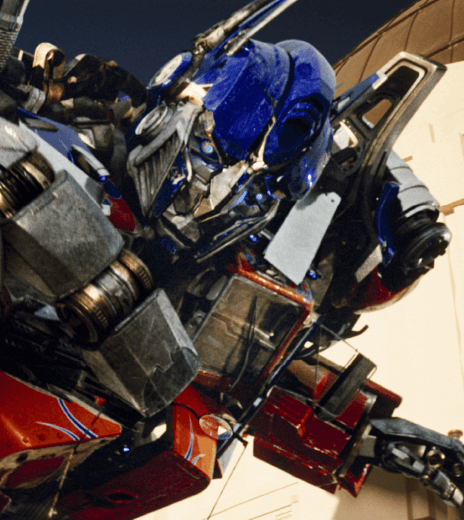

1984年放映開始

トランスフォーマー

日本での放映開始は1985年。乗り物などに変形できるロボット生命体。ハリウッド映画をはじめ、世界展開されているが、元々はタカラトミーが作り出した“日本の玩具発”コンテンツ

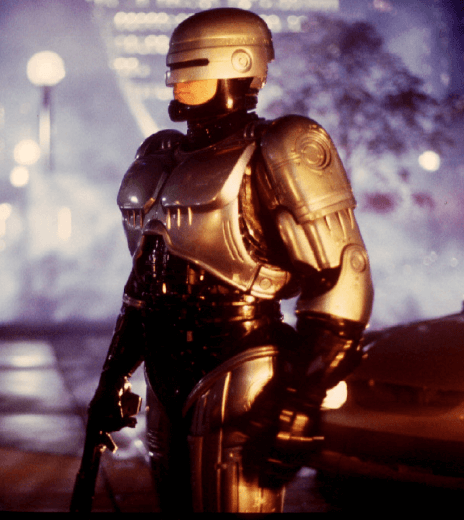

1987年公開

ロボコップ

銃撃された警官がサイボーグとしてよみがえり、悪に立ち向かうSF映画。写真はTVシリーズ向けのセットで撮影された画像(1993年)

1989年

プロペラ型ドローン

キーエンスが「ジャイロソーサー」を開発。プロペラで飛行する現在の一般的なドローンの元祖となった(写真は1990年発表の「ジャイロソーサーⅡ」)

1990s

作品・製品、「心」にもフォーカス

国内で普及が進んでいた産業用ロボットに加え、身近な生活にもロボットが進出を果たすようになる。かわいらしい外見やしぐさで人間の心をつかみ、時にはペットや長年の友人のような関係を築くことに成功するロボットも誕生した。仕事を代行するといった役割以外に、多様な存在意義が生まれていった。

ロボットに「専門化」の波

日本発のロボット世界競技会「ロボカップ」がパリやスウェーデンでも開催。米航空宇宙局(NASA)がロボットによる火星無人探査を成功させた。汎用よりも専門化されたロボット開発が進んでいく。

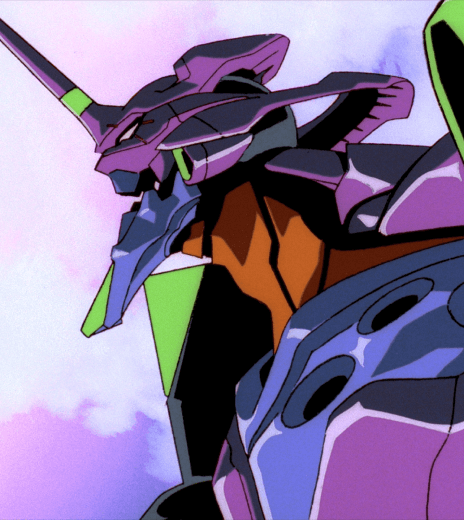

1995年放映開始

エヴァンゲリオン

主人公の少年とシンクロし、使徒と呼ばれる敵と戦う巨大な人造人間。画像は初号機(TVアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」より)

1999年

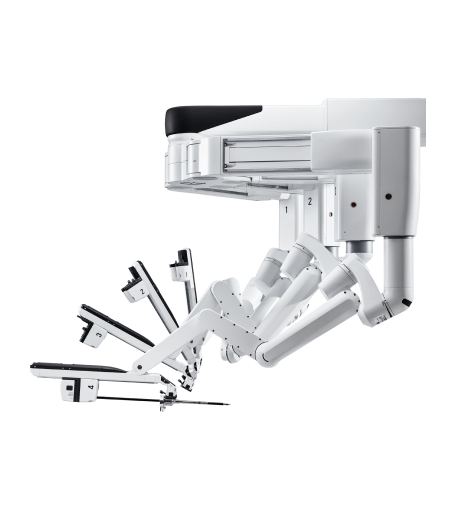

ダビンチサージカルシステム

米インテュイティブサージカル社が開発した内視鏡手術支援ロボット。「ロボット」「コンピューター」「光学」の各技術を応用し、外科医が行う内視鏡下手術を支援する(写真は最新世代機)

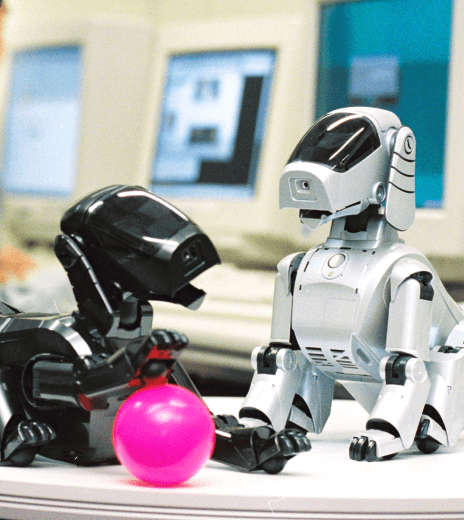

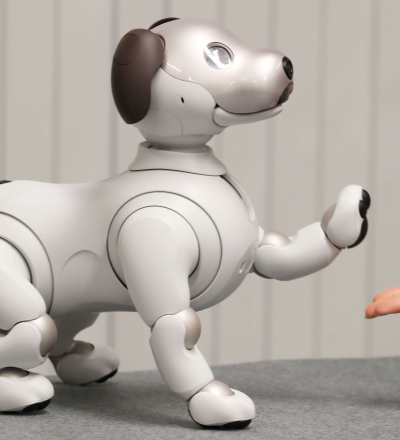

1999年

AIBO

ソニー(当時)が開発したペットロボットの草分け的存在。本物の犬のように、簡単な命令にも従うことができる

2000s

ヒューマノイド、実現へ一歩

社会が広くロボットを受け入れる土壌が醸成されていく。スムーズな二足歩行や人間そっくりの見た目のロボットなどが誕生し、ヒューマノイド開発はさらに日本がけん引することになる。病院などにおける「ケア」の領域でもロボットの役割が期待されるようになる。

人間とロボットの共生に道

掃除ロボット「ルンバ」など特定機能に絞ったロボット開発が花盛りに。ルンバのために床の障害物を除くなど、人間とロボットの共生に向けた素地ができる。一方、四足歩行で兵士に随行できる軍事ロボットなどの開発も進む。米同時テロ事件で、ガンダムの米国放送は中止になった。

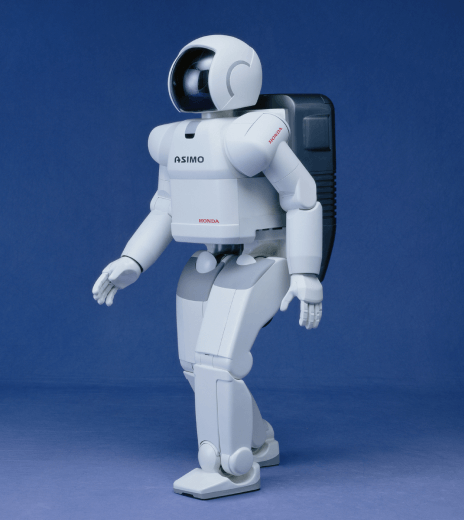

2000年

ASIMO

ホンダが開発した二足歩行のヒト型ロボットの代表選手。その技術はアバター(分身)ロボットに引き継がれる

2002年

ルンバ

米アイロボットが開発した自律型の掃除ロボット。退屈な重労働という掃除の一般的なイメージを払拭した

2003年

パロ

アザラシの赤ちゃん型のセラピーロボット。病院や介護施設などで利用されている

2003年

リプリーQ1

2003年11月に国際ロボット展で発表した「リプリーQ1」。大阪大学の石黒浩教授が株式会社ココロと共同開発。肌や表情、身体の動きを写実的に人間に近づけた

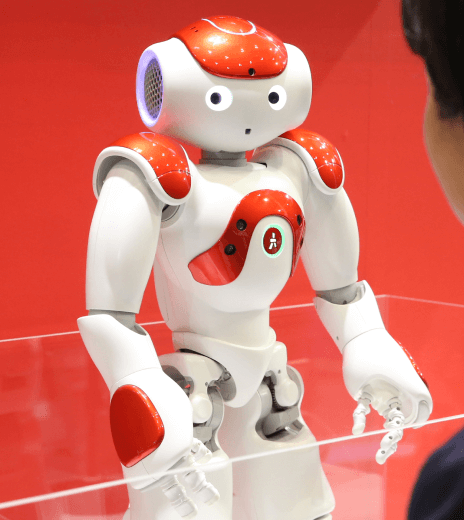

2008年ごろ

NAO

仏アルデバラン・ロボティクスが開発。主に教育向けに使われている

2008年公開

ウォーリー

米ピクサー社と米ウォルト・ディズニーが製作。29世紀の地球に残された、ごみ処理ロボット。写真は2008年のワールドプレミアで展示された「ウォーリー」のアニマトロニクス

2010s~

ロボット、日常の風景に

AIなどの発展で性能はますます向上し、ロボットが活躍する場面はさらに広がる。複雑な仕事を代行したり、工場では人間と協業したりすることも可能になった。人の手を介さずに動く自律型のロボットも生まれ、どう制御するかを含めて人間との共生の在り方が模索されることになる。

ヒューマノイド開発をリード

東日本大震災の東京電力福島第1原子力発電所事故を機に、人間が近づけない災害現場など過酷な環境下でも活動できるロボットを産官学で開発するようになる。スタートアップも続々と生まれ、アマゾン・ドット・コムやグーグルなど米IT企業の参入や買収劇も活発に。ヒューマノイドの開発が急速に進んでおり、生成AIの搭載で、人間とのコミュニケーションも期待されている。

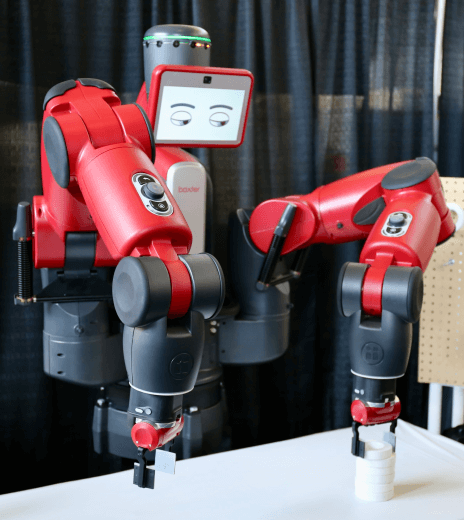

2012年

バクスター

ルンバの生みの親でもあるロドニー・ブルックス氏が立ち上げた米リシンク・ロボティクスが開発した双腕ロボット。人との共同作業が可能な「協働ロボット」の先駆けの一つとされる

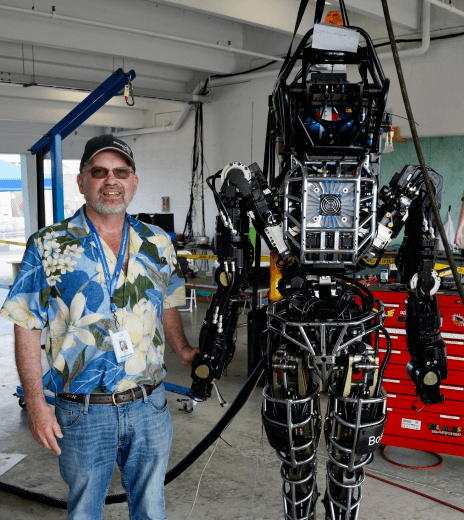

2013年

アトラス

米ボストン・ダイナミクスが開発するヒューマノイド。2013年に公開した初代のプロトタイプ(写真)の運動能力は人間の1歳児程度といわれていた

2014年公開

ベイマックス

米ウォルト・ディズニーの映画で主人公ヒロの兄が開発した、人々の心と体を守るためのケア・ロボット。兄の死後、ヒロとベイマックスがその真相をつかもうと奔走する

2014年

グーグルの自動運転車

グーグルが自社開発した自動運転車のプロトタイプを公開。完全な自動運転のため、ハンドルもアクセルもブレーキもなかった(写真は改良型)

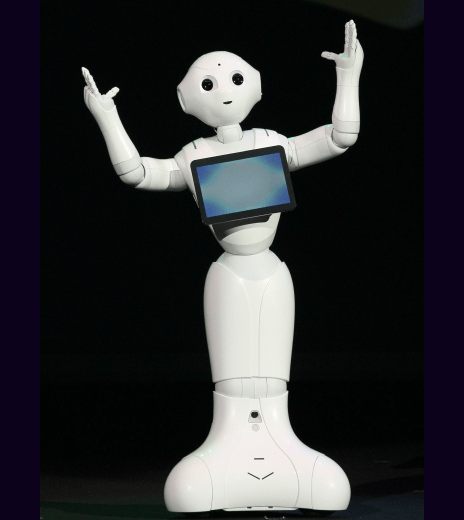

2014年

Pepper

ソフトバンクの身長121cmのヒト型ロボット。音声や胸のタブレットでのやりとり、顔認識・感情認識などが可能

2015年

DARPAロボティクスチャレンジ

米国防総省の国防高等研究計画局(DARPA)が主催したロボット競技会。人間が近づけない過酷な災害現場で、人間の代わりに活動できるロボットの開発を促すのが狙いで、多くのヒト型ロボットが参加した。(動画は2015年6月の決勝大会)

2016年

RoBoHoN(ロボホン)

シャープのロボット型携帯電話。ロボットクリエイターの高橋智隆氏と共同開発。会話やダンスもできる

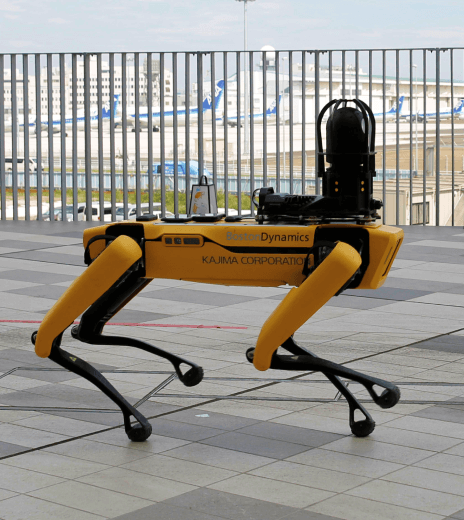

2020年

スポット

米ボストン・ダイナミクスが開発した四足歩行ロボット。災害現場などでの活用が期待される。写真はデモンストレーションするスポット(2020年、東京)

2021年

アトラス改良型

2015年のDARPAロボティクスチャレンジでは転倒するシーンが目立った米ボストン・ダイナミクスのアトラスだが、2021年に公開された改良型は飛躍的に運動能力が向上した。二足歩行の安定感が増しただけでなく、ジャンプしたり華麗な「バク宙」も決めたりできるようになった

2021年

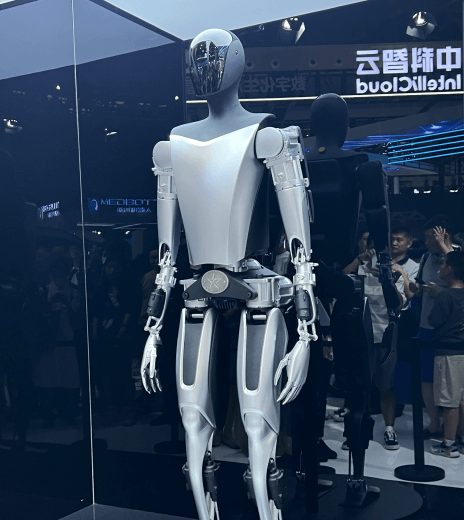

テスラボット(オプティマス)

米電気自動車大手テスラが2021年に開発に乗り出したヒューマノイド。22年秋には試作機を公開し、3~5年後には2万ドルで出荷して工場などでの活用を目指す。写真は上海の国際会議で展示されたテスラボット(23年7月)

2020年ごろ

配膳ロボット

日本の外食大手が新型コロナウイルス禍で大量導入。中国勢の製品が目立つが、2021年にはソフトバンクロボティクスも「サービィ」の販売を開始

02 話題の「テスラボット」に触れてみよう

電気自動車や宇宙ビジネスなど、様々な事業を立ち上げてきたイーロン・マスク氏がいま力を入れているのが、ヒト型ロボット「テスラボット(オプティマス)」の開発だ。「職場も工具も、すべて、人に合わせて作られている。そのなかで自然に動かしたければ、人に似た姿でなければならない」。このほど出版されたマスク氏の評伝によれば、同氏はヒト型に強いこだわりがあるという。まだベールに包まれている部分が多いテスラボットの3Dモデルで、その姿に触れてみよう。

2022年秋に披露した試作機の身長は170cm程度、体重は73kgで、二足でバランスを取りながら歩行する。21年の構想段階では軽量素材が使われ、顔部分には情報が映るスクリーンを搭載、両手は人間レベルの操作を目指すとしていた。3Dモデルは23年7月に上海で開かれた世界人工知能大会で展示された実物の写真およそ120枚を基に、3DツールのBlenderで製作した。

テスラボットが「同僚」になる日

テスラが今年公開した1分ほどの動画には、ゆっくりとしたスピードではあるが、オフィスや工場などで着実に歩を進める様子が映っている。また、間隔を保ちながら集団で歩くシーンや、テーブル上でつかんだものを箱に移す単純作業の様子も映し出されている。より素早い動きや状況判断などが可能になれば、あなたの同僚になる日も近い?

03ロボットとの共生、

私はこう考える

ロボットと人間の共生を考える上でよくあがる論点の1つが「不気味の谷」という概念だ。ヒューマノイドなどのロボットが人間に似てくると、ある段階で急に不気味に感じられるというもので、1970年に東京工業大学の森政弘教授(当時)が提唱した。「不気味の谷」をどう考えるかや、ロボットとの共生のヒントを識者に聞いた。

「推しロボット」のご投票

ありがとうございました

X(旧ツイッター)上で、国内のロボットキャラ、海外のロボットキャラ、リアルなロボット(以上は4択)、自由回答の4部門で投票を行いました※。たくさんのご投票ありがとうございました。

国内ロボットキャラ部門

ドラえもん

得票率

73%

(814票中)

ⓒFujiko-Pro

1位はドラえもんで得票率は73%(814票中)でした。2位はマジンガーZで12.5%、3位は鉄人28号で7.7%でした。

海外ロボットキャラ部門

R2-D2

得票率

35.9%

(883票中)

ロイター

1位はR2-D2で得票率は35.9%(883票中)、2位はターミネーター(T-800)で30.1%、3位はベイマックスで26.4%でした。

リアルなロボット部門

LOVOT

得票率

81.7%

(1391票中)

1位はLOVOTで得票率は81.7%(1391票中)、2位はASIMOで12.9%、3位はアトラスで3.7%でした。

自由回答部門

aibo

得票率

13.7%

(131票中)

自由記述による投票(13日15時まで)も行いました。最も票を集めたのはaiboで得票率は13.7%(131票中)、2位はLOVOTで11.5%、3位はロボホンで8.4%でした。

※投票期間は国内ロボットキャラが10月6~10日、海外ロボットキャラが7~11日、リアルなロボットが8~12日、自由回答は記事公開日~13日15時まで

参考文献

アナ・マトロニック(片山美佳子訳)

「ロボットの歴史を作ったロボット100」日経ナショナル

ジオグラフィック

ウォルター・アイザックソン(井口耕二訳)

「イーロン・マスク」文芸春秋

池田太臣・木村至聖・小島伸之

「巨大ロボットの社会学ー戦後日本が生んだ想像力のゆくえ」法律文化社

氷川竜介・井上幸一・佐脇大祐

「日本アニメーションガイド ロボットアニメ編」森ビル

ロボットスタートの検索サイト

「ロボットデータベース」

「ロボットデータベース」

その他、各キャラクターや製品の公式ホームページなどを参考にしました。