パラ車いす

その形には

ワケがある

22競技539種目で熱戦が繰り広げられる東京パラリンピック。五輪と違い、障害の程度によるクラス分けがあり、同じ競技でも細かく種目が設定されている。そんなパラ競技で欠かせないのが車いすや義足など、アスリートをサポートする道具の存在。世の中をアッと言わせるような選手のパフォーマンスは、肉体と道具の高い次元での融合があってこそのものだ。

オーエックスエンジニアリングの競技用車いすを撮影し、立体モデルを作成した。画像の一部はイメージです。

以下のブラウザの最新版では3Dモデルをご覧いただけます。

陸上

別名は「レーサー」

ハンドリムを回して急加速

後輪(ホイール)より一回り小さい「ハンドリム」を回すことで車いすは前に進む。後輪の直径が70センチ弱あるのに対して、ハンドリムは36~40センチほど。選手は強化プラスチックなどでできたグローブを装着し、ハンドリムをたたくように回していく。

軽くて丈夫なカーボン製

陸上用の場合、フレームには軽くて丈夫なカーボン素材を使うモデルが増えている。足置き場はないため、選手は正座したりしゃがみ込んだりして車いすに乗り込む。

レバーを押してコーナーリング

陸上用には前方にも車輪が付いており、縦長の形状が特徴。前輪には車いすをカーブさせる役割を果たす「トラックレバー」という部品がつながっている。このレバーをたたいて押し込むことで、コーナーの角度に前輪を固定できる。

陸上、バスケットボール、ラグビー、テニス、フェンシング――。パラリンピックには車いすを使う競技が数多く存在する。ただ、ひとくくりに車いすといっても、その形状や材質、重さなどは千差万別。車いすメーカーはそれぞれの競技特性に合わせた工夫を随所にちりばめている。

「トラックで時速40キロ、ロードの下り坂なら時速70~80キロに達する」。こう説明するのは、車いすメーカーのオーエックスエンジニアリング(千葉市)で陸上競技用車いすを担当する小沢徹さん。このスピード感こそが車いす陸上の魅力だ。選手はスタートの号砲と同時に腕でハンドリム(手でこぐためのリング)を押し回し、「レーサー」と呼ばれる競技用車いすを一気に加速させる。

一般的な車いすは4輪だが、レーサーは3輪で縦に長い。先頭から最後部までは1.8メートルほどある。足の置き場はなく、選手は正座したり小さくしゃがみ込んだりして車いすに乗り込む。小ぶりな前輪にはブレーキが付いているほか、進行方向を制御する役目もある。

ゴールまでの速さを競う陸上競技では、トップスピードの値が肝要となる。そのために導き出されたのが小さいハンドリム。直径40センチ弱に抑えることで、ハンドリムの下部まで腕の力を伝えることができる。

近年、レーサーはカーボン製が主流になってきている。「軽くて丈夫で強度をコントロールしやすい」(小沢さん)というカーボンを使うことで、車いす全体の重さを7~9キロほどに抑えている。

同じ陸上競技に関わる道具でも、義足はほとんどの日本人選手が海外の製品を使っているのに対して、レーサーでは日本メーカーが存在感を放っている。車いすマラソンなどに出場予定の鈴木朋樹選手(トヨタ自動車)はオーエックスエンジニアリングのレーサーを使用する。

またホンダグループもカーボン製のレーサーを手掛ける。マラソンとトライアスロンの2種目で東京大会に出場する予定の土田和歌子選手(八千代工業)もホンダのレーサーを使用している。

テニス

座面にこだわり

傾いた車輪で回転しやすく

ダッシュ、ストップ、そして細かいターンを繰り返しながらボールを追いかけるのが車いすテニス。車輪を「ハの字」に傾けることによって車いすの回転性能が向上する。

座面の高さと角度を調節

強く角度の付いたショットを打ち込むために、座面の高さと角度を選手に合わせて調節する。座面を高くすれば打点も高くなるが、安定性との兼ね合いが重要だ。

車いすテニスはラケットを手に持ちながら、前後左右に細かいターンを繰り返す。素早いターンは選手の生命線。車輪がハの字形に傾いているのは、相手の打ち出したボールに反応してスムーズに小回りをできるようにするためだ。

傾きの角度は20~21度ほど。意図したタイミングで車いすを回せなくては話にならないし、逆に回りすぎても具合が悪い。車輪の角度や前後に付いているキャスターの長さなど、それぞれの選手が最適解を探っていく。

テニス用車いすの素材はアルミが中心で、重さは9~11キロ程度が多い。リムを回して進むのは陸上用と同じだが、車いすを急停止させるのも選手のリムさばきひとつ。リムのサイズは車輪の直径とほぼ変わらず、一歩を踏み出すときの初速を出しやすい。

テニスはネット越しに相手選手と対峙する。オーエックスエンジニアリングでテニスを担当する安大輔さんは「車いすの座面の高さも重要なポイントとなる」と話す。座面が高ければ必然的にラケットの打点も高くなり、角度の付いたショットを打ち込めるからだ。

ただ、高い座面は車いすの安定性を損なう側面もある。座面の角度を含め、選手によって好みが分かれるポイント。東京大会の金メダル有力候補で、オーエックスエンジニアリングの車いすを使う国枝慎吾選手(ユニクロ)は近年「座面を高くした」(安さん)という。加えて、体が動く余地を残したいという国枝選手の希望をかなえるためには骨盤を起こす必要があり、座面の角度は前下がり気味にしている。

バスケ

衝突に耐える設計

バンパーで体と車体を保護

軽くて強いパイプでできている「バンパー」が車いすの前面に設置されている。選手の足を保護する役目に加え、バンパーがあることで相手に接触しても車いす同士が引っかかりにくくなる。

後部のキャスターで転倒防止

厳しい体勢からシュートを打ったり、相手と激しくぶつかったりと、プレー中は後ろに重心が掛かることがある。車いすの後部の小さいキャスターは、重心が後ろになった際の転倒を防止する役割がある。

車いすバスケットボールは試合中、選手同士が激しく接触する場面が頻発する。選手への衝撃を和らげて車いすの安全性を保つために、車いすの前部をぐるりと囲むように設置されてあるのがバンパーというパーツだ。また、座面の下に軽量かつ高強度なパイプを左右に通すことで、横からの衝撃への耐性を強めている。

車輪の傾きは18~19度とテニス用と比べてやや浅め。傾かせることで小回りが利くようになるが、「傾かせ過ぎると車いすの横幅が広がって相手の間をすり抜けるプレーをしにくくなる」(オーエックスエンジニアリングでバスケ用を担当する鈴木健司さん)。選手は自らのポジションやプレースタイルに合わせて角度を選択する。

車いすの素材はテニス用と同じくアルミ製だ。形状もテニス用に似ているが、後部のキャスターは短く、車輪の内側に収まるように設計されている。

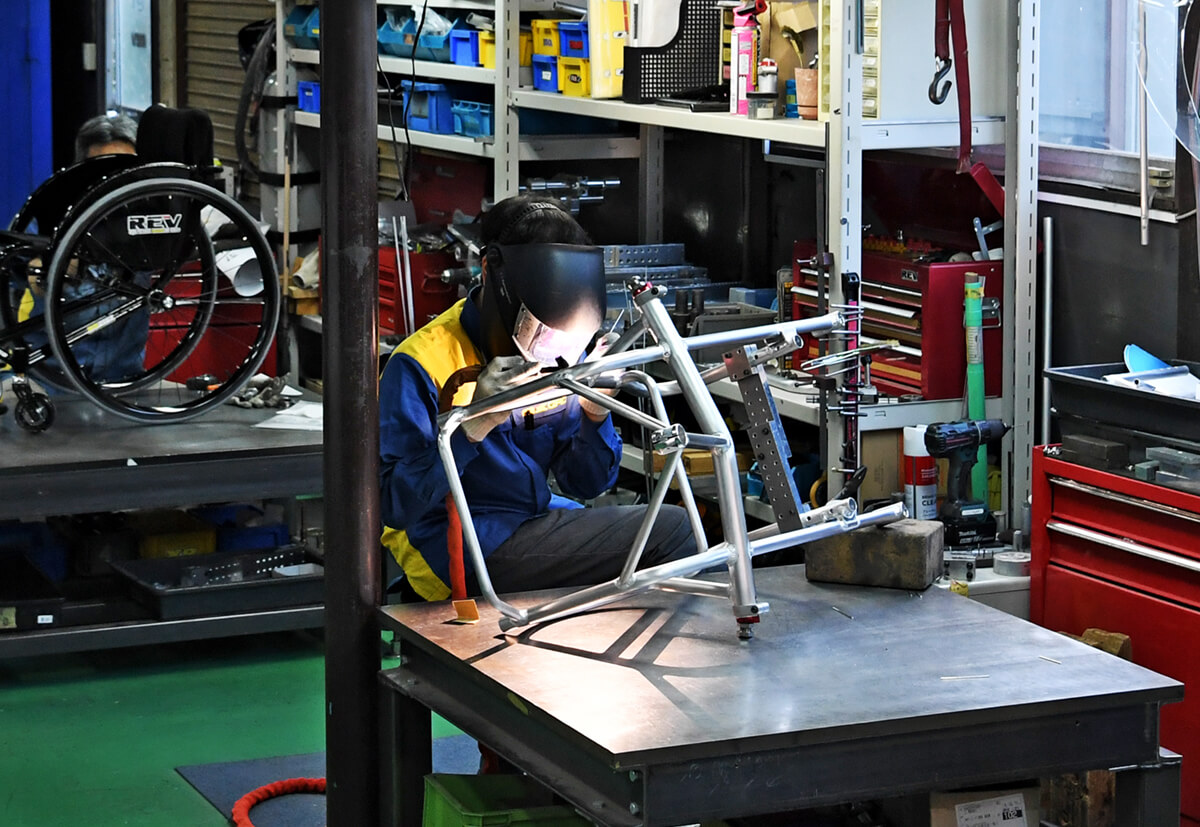

車いすの素材や形状はそれぞれ違うが、「売って終わりという製品ではない」(テニス担当の安さん)のは全ての競技に共通する。障害の箇所や程度、プレースタイルは選手によって千差万別。オーダーメードに近い形で製作し、調整はミリ単位。選手とメーカーの担当者が二人三脚で理想の1台を作り上げていく。