縮む地域の「見守り網」

担い手、高齢で欠員相次ぐ

地域の高齢者や児童への見守り機能を担う「民生委員」の欠員が全国に広がっている。日本経済新聞の調べによると、定員を満たさない市区町村の割合は54%に達した。高齢化でなり手が減っている。欠員が増え続けると行政の福祉サービスが行き届かず、感染症流行時や災害時も支援体制がもろくなる恐れがある。

100年続く「民生委員」

100年続く「民生委員」

自治体が任命、パイプ役に

東京都江東区の豊洲。この地区で民生委員を務める上野博文さん(72)は、高齢化が進む都営住宅などで孤独死が増えていることに胸を痛めている。数日にわたり発見されないこともある。誰かが早く異変を察知できれば防げたと思うが「1人で数千世帯を担当する仲間もいる。民生委員だけでは地域を回りきれない」と嘆く。

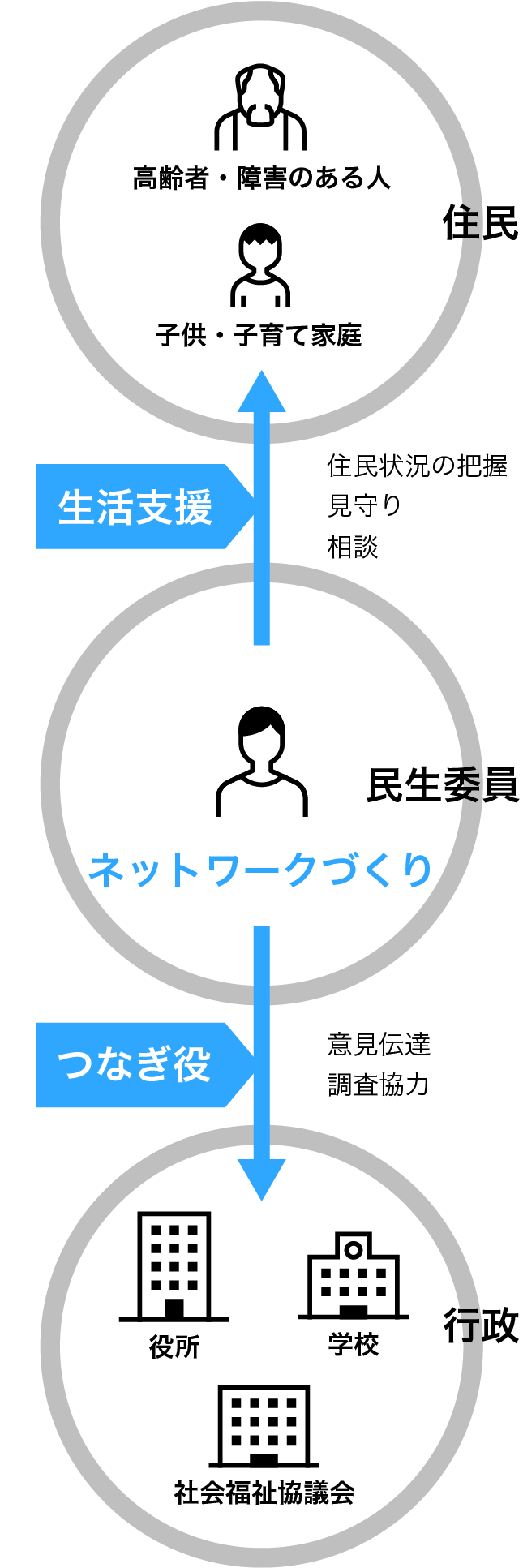

民生委員は町内会などの推薦を受けて自治体ごとに任命され、高齢者らの相談相手や福祉行政とのパイプ役となる非常勤の地方公務員だ。民生委員法に役割が規定され、児童虐待などの問題に対応する「児童委員」も兼務する。大正時代から100年以上続く伝統的な地域見守り制度だ。給料は出ず、交通費など活動費用だけ支給される。任期は3年。定員は国の基準に沿い、自治体規模や世帯数に応じて決まる。町村部では70~200世帯ごとに1人、政令市は220~440世帯に1人といった具合だ。

一人暮らしの高齢者が増える一方で、国は在宅医療・介護を推進する方針。低所得のひとり親家庭も増えている。戸別訪問活動や福祉サービスの利用支援を担う民生委員の存在意義は高まっているが、その基盤はむしろ弱まっている。2019年12月時点で全国約21万8000人の定員総数に対し、任命された委員数は約20万7000人。2000年ごろまでは1%未満で推移していた全国平均の欠員率は4.9%に達した。

民生委員の実数と定員

(万人)

民生委員の欠員率

(%)

(出所)2018年度までは厚生労働省「福祉行政報告例」、年度末時点。19年改選時は日経調べ

940市区町村で欠員発生

940市区町村で欠員発生

3割以上足りないケースも

都道府県別で欠員率が最も高かったのは沖縄県の23%。米軍統治時代を経て、制度導入が遅れたことが一因との指摘もあるが、沖縄県は「はっきりとした原因は特定できない」としている。2番目に高いのは神奈川県の8.6%で、東京都(8.5%)、大阪府(7.4%)と大都市圏が続く。

日経新聞はさらに公式統計がない市区町村単位まで踏み込んで調べた。各都道府県から全市区町村の欠員状況を聞き取ったところ、全体の54%にあたる940市区町村で委員定数を満たしていなかった。13%にあたる230市区町村では、1割以上の欠員が発生。一部では欠員率が3割以上のところもあった。

民生委員の欠員率別の市区町村数

都市部は深刻だ。人口10万人以上の自治体に限ると、欠員が1割以上の自治体は48市区で、その割合は全国平均を上回る17%。東京都や大阪府で欠員率が総じて高く、東京都東久留米市は33.8%、東京都多摩市は26.0%に達していた。また、東北地方では東日本大震災の被害が大きかった沿岸部などで委員の欠員率が高くなっている地域が目立つ。

都道府県ごとに見た

市区町村の欠員状況

- 30%以上

- 20~30%未満

- 10~20%未満

- 10%未満

- 欠員率0

進む委員の高齢化

進む委員の高齢化

背景に雇用延長

欠員率が大都市圏を中心に上昇してきた背景にはいくつかの事情がある。

まず、日本の人口は減少局面に入ったが、世帯数は今なお増えている。このため世帯数に応じて決まる民生委員の定員も増え続けている。

これに対して担い手の確保が追いついていない。「60歳以上でも働き続ける人が増え、なり手を見つけにくい」。東京都の民生児童委員連合会の会長を務める豊島区の建築士、寺田晃弘さん(75)はこうこぼす。共働き世帯の増加で時間の都合がつきやすい専業主婦が減った要因も大きいという。

民生委員の年齢構成

全国民生委員児童委員連合会(東京・千代田)の調査によると、70歳代の委員の比率は07年に20%だったが、16年には32%に上昇。かたや50歳代の委員の比率は半分以下に低下した。民生委員は国の基準では原則75歳未満とされており、3年に1度の改選のたびに委員が大量に引退していく。その穴を埋められない状況が続いているのだ。

都心の大規模マンション

都心の大規模マンション

人手不足に拍車かける

人口が流入する都心部は大規模な住宅開発も響いている。冒頭の江東区は典型例だ。欠員率は18.2%と東京23区で最も高い。なかでも突出して高いのが沿岸部の豊洲地区だ。区内は古い団地が残る一方で、タワーマンションが乱立。同区福祉課は「地域交流を望まない入居者が多い」と説明する。

江東区の地区別の民生委員欠員率

(%)

豊洲地区の委員は団塊世代が多く、22年の改選で現在の委員の半分ほどが都の規則で定年に達する。くだんの民生委員の上野さんは「急いで後任を見つけなければならない」と焦りを募らせている。

欠員率16.5%と、東京23区で江東区に次いで高い豊島区も事情は似ている。福祉総務課は「単身の高齢者や外国人の住民が多い上、池袋周辺などにマンションが増えていることが影響している」と説明する。

業務見直しで負担軽減

業務見直しで負担軽減

オンラインで参加しやすく

地域福祉に詳しい同志社大学の上野谷加代子名誉教授は「民生委員は定年退職者の仕事という考え方を変えるべきだ」と話す。会議や研修を夜間・休日に開催するなど、会社勤めでも委員を引き受けやすくする必要がある。業務を取捨選択し、委員の負担を軽減するのも一案だという。

担い手不足解消の取り組みは始まっている。

静岡県は19年の改選にあわせ、民生委員の協力員制度を導入した。委員OBや親族らを任命し、地域の見守りなどの活動を支援してもらう。現在は100人超が活動している。協力員制度は兵庫県や新潟市、千葉市などにも広がっている。東京都は地域ごとに委員を「班」でくくり、班単位のイベント開催を通じて、委員になりたての人が先輩委員に相談などをしやすくする仕組みを推進している。

業務のオンライン化に取り組む自治体もでてきた。

石川県野々市市は年内に、すべての民生委員にタブレット端末を貸与する方針。勤務先など遠方にいても会議や研修に参加しやすくする狙いだ。

同市の民生委員児童委員協議会の会長、東伸明さん(70)は「これまでは委員活動のために本業で休みを取る必要があり、後ろめたさを感じる人が多かった」と語る。将来はオンラインでの見守り活動も進める考えだ。

新型コロナの流行や自然災害の多発によって、地域の見守りネットワークの重要性は増している。その担い手となる民生委員のバトンを幅広い層でつないでいく仕組みを、行政と住民が一緒になって真剣に考えていく時期に来ている。

市区町村

(色が濃いほど欠員率が高い)

市区町村数

(例:北海道)

欠員あり

全体

61 / 179