東日本大震災5年

被災地を追った5年

見えた光と影

東日本大震災が発生した2011年3月11日。その直後から5年にわたり、被災地が立ち直る姿を定点観測してきた。壊滅的な被害にあった町では防潮堤がそびえ立ち、住宅や商店街、工場などが再建されている。被災地は活力を取り戻しつつあるが、あの日の傷痕が今なお残り、がれきや除染廃棄物の処理が続く。写真とデータから、復興の足取りと消えぬ苦悩を追いかける。

くらし守る防潮堤、

ジレンマの壁

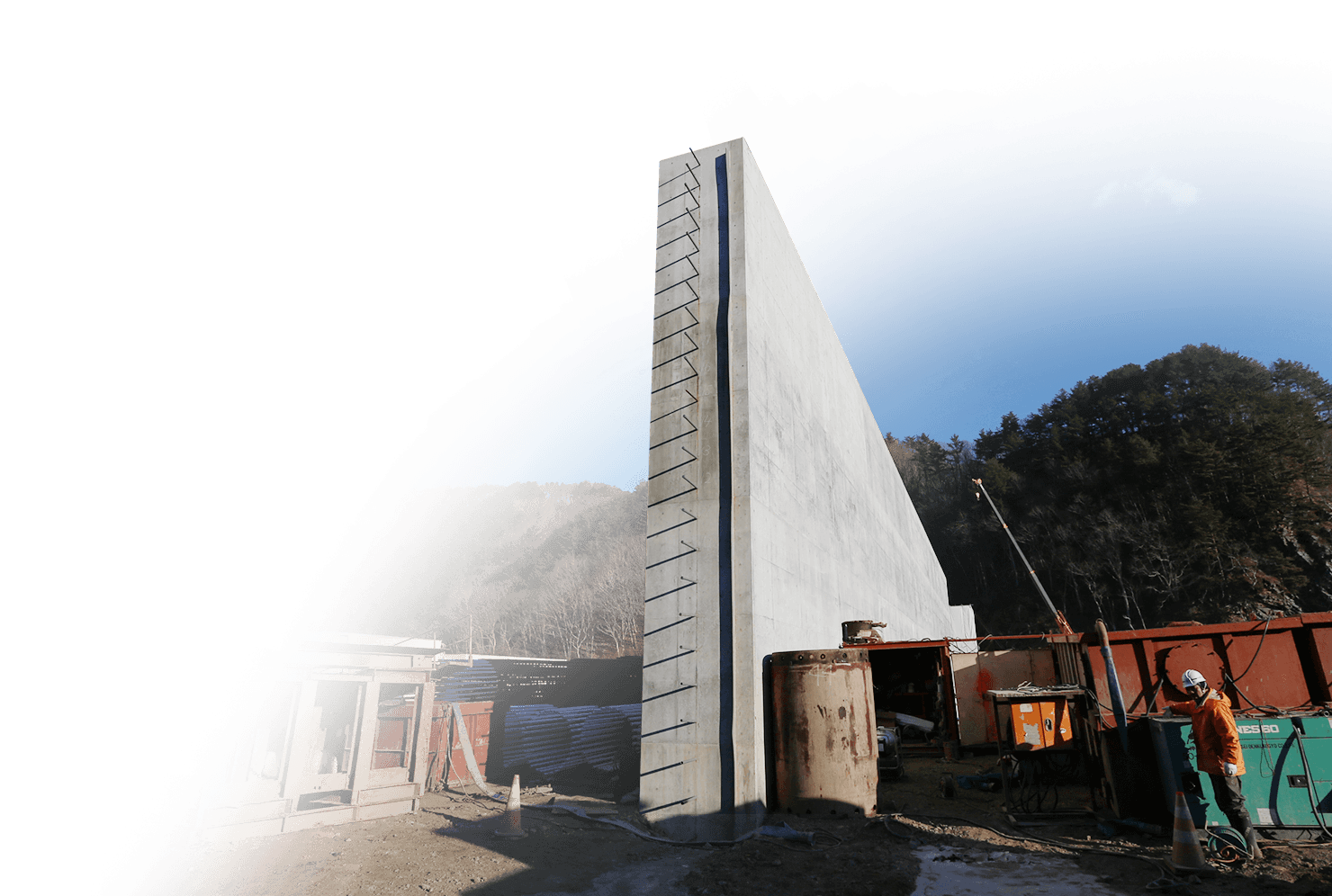

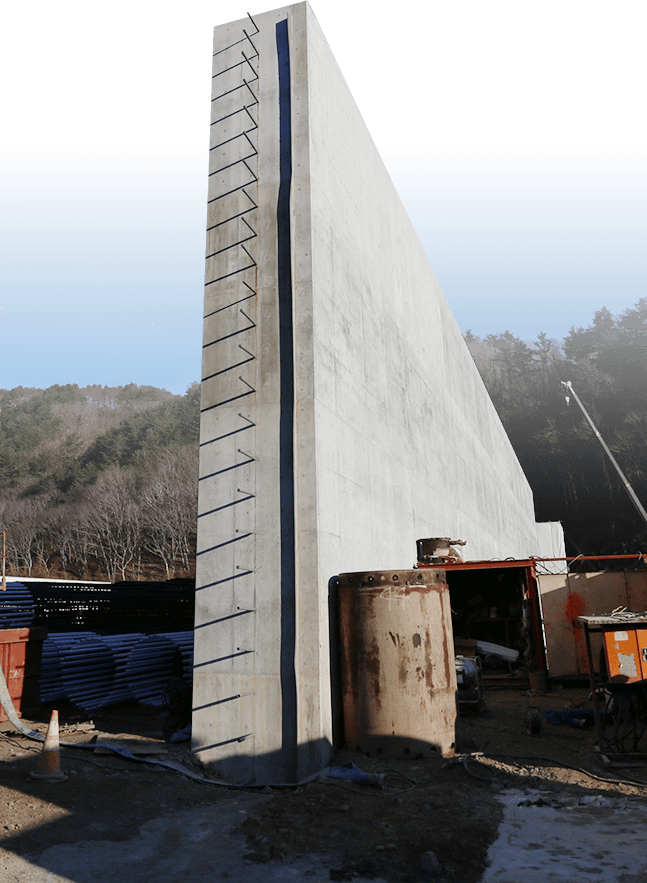

高さ14.7m

「数十年から百数十年に1度の発生が予想される津波」を想定し、新たな防潮堤づくりが進んでいる。岩手県宮古市の女遊戸地区には、最大級となる高さ14.7メートルのコンクリートの壁が建った。同市の田老地区にはかつて、当時としては最大規模となる高さ10メートルの防潮堤が、2.4キロメートルにわたって建っていた。にもかかわらず、東日本大震災ではその巨大な壁を津波が乗り越え、町に大きな被害を与えた。

総延長

400km

事業規模

1兆円

1兆円規模の事業費をかけ、岩手、宮城、福島の3県でつくる防潮堤の総延長は400キロになる。東京からであれば仙台市に届く距離だ。ただし、完成したのはまだ14%ほど。「美しい海とくらしが分断されてしまう」。そんな思いから建設に反対する住民もいる。海岸を覆うコンクリートが海辺の生態系に与える影響も心配されている。被災地のくらしを守るはずの巨大な壁。そこにはもどかしい現実もある。

あの頃と今

5年の歳月が流れ、被災地の風景が大きく変わった。岩手県陸前高田市、宮城県気仙沼市、福島県新地町はそれぞれ壊滅的な被害に見舞われた。震災直後から変わらぬ場所に立ち、進む復興の場面を追いかけてきた。くらし、産業、インフラは一歩一歩、再建している。

福島の今

東京電力福島第1原子力発電所事故による爪痕は各地にまだ残る。放射性物質がくっついた土や草木、建物などの廃棄物は地面から取り除かれ、仮置き場にひとまず置かれる。こうした仮置き場は福島県だけでも約1120カ所ある。一時保管は3年をめどにしたが、この期限を迎える場所は多い。

福島県富岡町の仮設処理施設

2月にドローンに載せた360度カメラで撮影

![]() マウスまたはフリックで上下左右、

マウスまたはフリックで上下左右、

自由に周りを見渡すことができます。

廃棄物の入った7万~8万個のバッグが雪をかぶり、中間貯蔵施設への移送を待つ

除染廃棄物

1030万

立方メートル

除染廃棄物は、国が管理する分が約547万立方メートル(15年12月末)、市町村の分が約483万立方メートル(15年12月末)あり、計1030万立方メートルにのぼる。今後、予測される分を足すと、除染廃棄物は計3000万立方メートルになる見込みだ。

除染廃棄物は「減容」と呼ぶ焼却処分などで量を減らす。しかし、減容しても福島県内で最大約2200万立方メートルの廃棄物が発生するといわれ、これは東京ドーム18個分に相当する。

福島県富岡町では「減容」するための仮設施設が15年3月に稼働した。粉砕・選別、焼却の機能があり、黒色の袋に入れられた廃棄物がトラックで持ち込まれる。フレキシブルコンテナバックと呼ぶ袋の容量は1立方メートル。ショベルカーやクレーンが動く姿は、まちが復興する情景とは雰囲気が違う。

除染廃棄物は福島県大熊町、双葉町にある「中間貯蔵施設」に運ばれる計画だが、搬入は滞っている。

- 制作

- 板津直快、森園泰寛、鎌田健一郎、安田翔平

- 写真

- 寺澤将幸